Une sorte de palais (dont l'intérieur ne le cède en rien à la majesté des façades) fut construit en 1906 à Noisiel pour fabriquer encore davantage de chocolat en tablettes, mais aussi pour la gloire du nom de Menier et pour l'accueil des visiteurs.

CHAPITRE 1

Les visages du patrimoine industriel

1 Le contenu du

tiroir

2 La profondeur du champ historique

Le patrimoine immergé

Le patrimoine travesti

Le patrimoine industriel au grand jour

Aimer et connaître le patrimoine industriel suppose avant tout qu'on se mette en état de le repérer, de le dépister, par un apprentissage de la lecture des volumes bâtis, des sites, des paysages, sans parler de celui des techniques archéologiques, à un niveau plus approfondi d'étude. Selon les époques et selon les types d'activités, les traces de la vie industrielle apparaissent tour à tour infimes, massives, évidentes ou curieusement dissimulées.

Quels sont, concrètement, les éléments que l'on s'accorde à faire entrer dans la rubrique du patrimoine de l'industrie? Et à quelle époque faire remonter l'origine de ce patrimoine ?

Sur ce dernier point, l'accord est certainement moins bien

réalisé que sur le premier; le choix qui est fait ici recueille

pourtant l'adhésion de nombreux historiens attachés à privilégier

le long terme braudelien dans l'interprétation de la civilisation matérielle.

Bien sûr, les lieux de production constituent le premier

point d'accrochage du regard. En France les bâtiments de l'industrie ont

gagné leur première faveur dans un public cultivé grâce

à l'album des < Châteaux de l'industrie», un hommage d'architecte

et de photographe aux grandes usines textiles du Nord de la France, dont les

qualités esthétiques ne pouvaient que séduire. Cette première

approche du patrimoine de l'industrie, si elle est très extérieure,

n'est pas à négliger : le patrimoine industriel a besoin de plaire

pour se faire accepter, et la capacité qu'il a manifestée au cours

des siècles à se couler dans les modèles stylistiques qui

régnaient sur son environnement n'est pas un des moindres atouts de son

intégration au patrimoine national. Comme le dit Denis Woronoff, "c'

est d'abord une émotion qui guide nos choix patrimoniaux».

Cependant, en matière d'architecture de l'industrie, le sériel,

le banal, le fonctionnel sont de plus sûrs critères d'intérêt

pour l'historien, et, par dessus tout, le rapport entre les partis pris constructifs,

les choix de matériaux, les articulations de l'enveloppe sur le contenu

et les exigences propres du travail et de la technique.

Le bâtiment industriel n'est pas un monument comme les autres. De bonne

heure il n'a pu se suffire à lui-même. Il a reçu sa vie

d'un ensemble d'équipements énergétiques et de transport,

d'espaces de stockage, à l'occasion d'établissements agricoles

et de réserves foncières, de ressources forestières ou

minérales proches, enfin d'habitats diversifiés destinés

à fixer dans de bonnes conditions toutes les ressources humaines encore

plus précieuses à l'entreprise que les ressources physiques. Biefs

de dérivation, chutes, routes, étangs, réservoirs, dans

le cas des industries liées à la force hydraulique; voies de transport

(accès à un port fluvial, canal de desserte, embranchement ferroviaire

ou routier); château patronal, maisons d'ingénieurs, cités

ouvrières : telles sont les annexes les plus importantes des locaux de

travail proprement dits.

Pour en finir avec les vestiges matériels du patrimoine de l'industrie,

doivent être pris en compte tous les outils et machines, y compris les

canalisations, transmissions, commandes qui peuvent subsister, et qui ont d'autant

plus de chances d'être dans ce cas qu'ils constituent un matériel

plus lourd, ou moins facilement commercialisable.

Mais, ceci fera l'objet d'un chapitre particulier, le cadre matériel

figé d'une production qui s'est arrêtée, si riche d'information

qu'il puisse être, renvoie pour son interprétation à d'autres

catégories du patrimoine industriel : les archives d'entreprises, notamment

dans leurs aspects techniques (plans de construction et d'extension; inventaires

de l'outillage; commandes de matériels nouveaux) et sociaux (gestion

du personnel au travail et dans sa vie privée); les témoignages

écrits et oraux des partenaires de l'entreprise sur leurs expériences

de la direction et du travail, ou sur le style des relations sociales industrielles;

les représentations de tous genres, enfin, des lieux, des gestes et des

hommes, de la lithographie industrielle aux tableaux de maîtres, des articles

de presse aux revues de littérature technique et aux enquêtes et

voyages d'intérêt industriel.

|

Une sorte de palais (dont l'intérieur ne le cède en rien à la majesté des façades) fut construit en 1906 à Noisiel pour fabriquer encore davantage de chocolat en tablettes, mais aussi pour la gloire du nom de Menier et pour l'accueil des visiteurs. |

2

LA PROFONDEUR DU CHAMP HISTORIQUE

L'histoire du patrimoine industriel aujourd'hui entend rompre avec une vision restreinte de l'industrialisation longtemps associée à la trilogie vapeur-machine-chemin de fer, vision trop étroitement liée à un faisceau de progrès technologiques débouchant sur d'inévitables concentrations ouvrières et urbaines, en même temps que sur un changement de rythme dramatique de la croissance des quantités produites.

Cette approche, qui est celle du concept de «révolution industrielle» à la manière d'A. Toynbee ou de E Mantoux, développée et ressassée indéfiniment par toute une historiographie de langue avant tout anglaise, ampute l'histoire déjà si brève des sociétés matériellement évoluées de plusieurs siècles de maturation industrielle, au cours desquels l'industrie s'est fait progressivement sa place comme activité productrice autonome, même si elle est restée tardivement imbriquée avec d'autres activités, notamment dans un contexte d'économie agricole prédominante et si son poids en valeurs et en emplois n'est devenu majoritaire que depuis un siècle ou un peu plus, selon les pays.

A travers les vestiges du patrimoine industriel, l'historien

cherche avant tout à valoriser l'histoire de toutes les avancées

techniques majeures, certes, notamment en matière d'énergie; mais

tout autant l'histoire du travail industriel, envisagé dans sa façon

de s'approprier le terrain (sites et espaces du travail), de s'organiser

sous une forme plus ou moins capitalistique, dispersée ou concentrée,

et ceci en vue de satisfaire la demande d'une économie de marché,

radicalement distincte de l'économie de subsistance comme des activités

artisanales de service ou de réponse à une demande courante et

proche. L'industrie est donc définie ici comme une affaire de diversification

et de mondial nation de la consommation,

entendue comme un ensemble de produits et de clientèles.

Dans une telle perspective, on pourrait oser affirmer que les industries de

luxe furent au principe de l'industrie, puisque sollicitées de répondre

aux attentes de souverains, de cours et d'aristocraties en matière d'ostentation

ou d'armement, travaillant des matériaux parfois importés de très

loin (soie grège ou filée, métaux précieux, fourrures,

aciers dont le secret venait du fond de la Chine ou du monde arabe...), et fournissant

aussi bien l'exportation que la capitale dont elles colonisaient des rues entières

(Florence, Milan ou Paris).

L'exemple ne serait pas bon, pourtant: il s'agit là d'un secteur d'activité trop refermé sur lui-même pour avoir eu (sinon à une date beaucoup plus récente) un large effet d'entraînement, et trop résolument dépendant des savoir-faire manuels de l'artisanat d'art (ce qui reste vrai, même au XXe siècle qui a industrialisé le luxe). Pour la France et pour bien d'autres nations «occidentales», l'ère industrielle naît aux alentours de ce XIe siècle qui fut le cœur de notre Moyen-Age: défrichements, églises romanes, châteaux forts et roues hydrauliques. Il y a bien là une révolution, qui fut énergétique. 11 ne s'agit pas de l'apparition, mais de la généralisation d'un outil qui affranchit (à condition que s'aperçoive à l'horizon le moindre cours d'eau) de l'énergie humaine, animale ou aérienne. Tous les hymnes à la vapeur ont de quoi faire sourire ceux qui connaissent l'histoire de la roue hydraulique. Moteur fiable et peu coûteux, il autorise grâce aux transmissions et engrenages des mouvements variés à des vitesses variables. Adaptable à une infinité de situations topographiques et hydrographiques, il développe au cours des temps des puissances adaptées aussi bien à l'atelier domestique qu'à l'usine du XIXe siècle. Dans la dernière phase de son histoire, la roue hydraulique a déclenché, face à l'accélération de l'industrialisation, un enthousiasme des mathématiciens, des ingénieurs et des constructeurs, acharnés à lutter contre la limite infranchissable des disponibilités en eau par l'élévation du rendement théorique et pratique; le passage à la turbine, à la conduite forcée et finalement au couplage avec la génératrice illustrant l'insertion de la roue dans un processus continu et à long terme du progrès énergétique, un processus dans lequel la machine à vapeur alimentée au charbon de terre est entrée et dont elle est sortie avec fracas et rapidité.

De l'Ecosse à la Calabre, de la Suède à l'Andalousie, en passant par les bassins bien dotés en pluies de la France du nord-ouest ou par les versants montagneux bien exposés, la roue hydraulique médiévale et moderne a autorisé la multiplication par milliers des sites industriels et de la première forme de l'usine. Car tel est bien le qualificatif qui peut s'appliquer au moulin, dont la sémantique ou l'usage, en français, font abusivement un moulin à grains alors que, d'une façon plus .F proche de l'anglais mill, il devrait désigner d'une manière générique un moteur et un local de travail à tout faire, et en n'importe quel endroit, villes ou campagnes, plaines ou montagnes. Le moulin hydraulique a ouvert la voie à une industrialisation localisée, mais diversifiée et puissante, à l'échelle du moins des populations du temps et de leurs consommations. L'atelier peut bien rester petit et n'employer que des effectifs modestes: il s'insère désormais dans un processus de production, notamment textile, portant sur de grandes quantités, et stimulant le travail des régions où, dès les XIlIe-XIVe siècles, ont pu apparaître les premières formes de proto-industrialisation (c'est à dire de travail domestique rural sous le contrôle du négoce urbain).

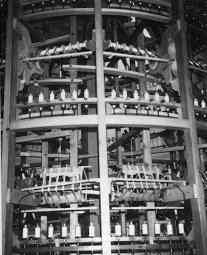

A la charnière du Moyen-Age et de l'époque moderne, une seconde impulsion à l'industrialisation a été donnée dans les secteurs des mines métalliques et surtout de la sidérurgie. Le moteur hydraulique joue du reste en cette occasion pleinement le rôle d'un «pré-requis»: il permet les premiers progrès de l'exhaure et donc l'approfondissement de ces excavations inquiétantes par lesquelles on descend dans les entrailles de la terre, tandis qu'il met en mouvement les soufflets et les marteaux. L'historiographie récente est fortement engagée dans l'étude de la datation et des cheminements par lesquels le « procédé indirect» a conquis l'Europe, inaugurant une ère de production plus massive du fer par l'intermédiaire de la coulée de fonte issue du «haut fourneau»; c'est l'un des domaines où l'archéologie de l'industrie est reine aujourd'hui. Depuis le XVIe siècle les grosses forges se multiplient; elles mobilisent des équipes permanentes et surtout des auxiliaires à temps partiel qui amorcent une première forme de concentration des effectifs; mais on rencontre aussi cette annonce des formes les plus modernes de l'entreprise sur les grands chantiers: ceux des cathédrales, ceux des fortifications, un «art» féodal et royal qui connaît un nouvel épanouissement avec les ingénieurs militaires de la Renaissance, ceux des chantiers navals et des arsenaux dont la montée en puissance est coextensive à celle des grands Etats belliqueux. Au XVIe siècle encore, les draps fins, les toiles fines de lin amorcent une percée qu'élargira la Hollande à l'occasion de sa conquête du commerce mondial au XVIIe siècle; mais avant la naissance du cotton mill dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, c'est la soie qui sert de support à la préfiguration de l'industrie moderne, toujours soutenue par la force de l'eau: à Bologne au XVIe siècle, puis au Piémont aux XVIIe et XVIIIe siècle, le retordage des fils de soie qui donne finesse et solidité aux « organsins» , s'effectue dans des immeubles urbains à étages, puis dans de grandes halles rurales qui sont les ancêtres de la manufacture mécanisée rassemblant les hommes et les femmes par centaines autour de la technique sophistiquée du mulino da seta, étudié par Carlo Poni et Patrizia Chierici.

|

Reconstitution d'une machine à retordre les fils de soie de 3 mètres de haut sur 2 mètres de diamètre. (Museo Aldini-Valeriani. Bologne) |

Enfin, comme l'a magistralement montré Serge Chassagne, les «protofabriques», grands ateliers d'où la machine est encore absente, mais où la main d’œuvre est rassemblée pour assurer le contrôle de la fabrication d'articles de qualité, servent de laboratoires d'expérimentation des formes modernes de surveillance et de commandement. Parmi les diverses catégories de manufactures royales, émergent les manufactures d'indiennes, ces tissus imprimés qui sont l'exemple même de l'interaction entre un marché de consommation national ou international en pleine expansion, et la modernisation de l'organisation du travail ou le progrès technique; le passage de la planche de bois à imprimer au rouleau de cuivre gravé est à cet égard aussi significatif que celui du rouet à la mule jenny.

Ce ne sont donc pas deux siècles, c'est près d'un millénaire

d'enrichissement industriel dont la mémoire doit être reconstruite

et préservée par ceux qui sont aujourd'hui entrés dans

l'ère de l'énergie nucléaire ou de la fibre optique.

Du patrimoine bâti de l'industrie, des pans entiers ont irrémédiablement disparu, ne laissant de traces occasionnelles que dans des représentations figurées ou dans les descriptions minutieuses de notaires ayant eu à dresser inventaire des lieux. De l'immense patrimoine des moulins, les traces visibles aujourd'hui sont des plus trompeuses: ou bien il s'agit d'établissements atypiques dont les dimensions, une architecture particulièrement soignée, leur ont valu de traverser les siècles, plus ou moins remaniés; ou bien il s'agit d'un état «récent» (XVIIle, XIXe ou même XXe siècle) des établissements, reconstruits pour adaptation à d'autres usages industriels ou pour modernisation, tant il est vrai que l'histoire d'un site hydraulique est le plus souvent celle d'une impressionnante succession de réutilisations; le cas extrême est celui de ces cours d'eau le long desquels seule une oreille attentive décèle parfois, au son d'un courant qui tout à coup s'accélère, la présence d'une chute ancienne que rien ne signale plus à l’œil. On sait que la France ne conserve presque rien du cœur médiéval de ses villes. Les centres urbains industrialisés plus tardivement ont connu tant de destructions et de remaniements qu'il faut un oeil exercé pour reconnaître, ici ou là, dans quelque ville normande ou picarde, la présence au dernier étage d'un haut immeuble de ces « étentes» caractéristiques des ateliers de séchage des draps ou du papier. De surcroît, plus les industries tombées dans l'obsolescence sont récentes, plus forte est la pression multiforme qui s'exerce dans le sens de l'élimination de leurs restes. Rares sont les centres lainiers comme Elbeuf (ou comme Biella) qui conservent jusqu'à ce jour de nombreux murs d'entreprises qui firent leur gloire au XIXe siècle.

|

Rangées de maisons de tisserands à domicile à Templeuve (Nord), début du XXe siècle. Deux pièces sur un seul niveau par unité d'habitation, la porte séparant une pièce à vivre et une pièce réservée au métier. |

Il est cependant une autre forme d'immersion du bâti

industriel, c'est celle qui dissimule la présence du travail du fait

de son logement dans un cadre non spécifique, ou de son installation

hors de la vue directe, à l'abri des immeubles qui donnent sur rue. Le

premier cas est typique de la proto-industrie textile des villages ou faubourgs

urbains, qui abritait un ou plusieurs métiers à tisser sous le

toit familial, ou dans un appentis, ou encore dans un sous-sol à demi-enterré.

Les exemples s'en font rares de nos jours; mais il est encore possible de reconnaître,

dans une architecture banale, apparemment rurale et paysanne, le détail

de structure qui dénonce la présence antérieure du tisserand.

Dans un cas très particulier d'organisation du travail, celui de la fabrique

lyonnaise, le travail du canut, cet inclassable ouvrier-patron travaillant à

façon, a déterminé l'entassement sur la colline de la Croix-Rousse

d'immeubles qui mériteraient de s'appeler industriels, puisque leurs

plafonds élevés, leurs baies étroites et hautes répondaient

aux exigences à la fois d'éclairage et de montage des encombrants

métiers Jacquard, une machine à bras complexe élaborée

au début du XIXe siècle pour la fabrication des tissus de soie

façonnés. Rien ou presque ne restera peut-être demain de

ces bâtisses robustes et originales.

Le second cas s'observe dans bien des villes industrielles ou du moins industrialisées

du XIXe siècle, dans la première phase d'expansion des entreprises

textiles modernes. A Tourcoing comme à Saint-Etienne, la fabrication

des draps et toiles, d'un côté, des rubans, de l'autre, y est longtemps

restée sous le contrôle de négociants dont une partie seulement

a fini par se convertir en industriels à proprement parler. Le siège

de leurs activités, à la fois marchandes et industrielles, se

fondait alors dans le paysage d'un habitat bourgeois à porte cochère

et deux ou trois étages. Il fallait entrer dans la cour pour reconnaître

des magasins, des écuries, des ateliers de finition, de pliage, d'emballage,

d'expédition. Et parfois, plus au fond si l'étendue de la parcelle

le permettait, une filature. Sur rue, il n'y avait que des bureaux ou des appartements.

Pourtant, c'est là qu'était le siège du commandement des

affaires, tandis qu'une partie au moins de la production s'effectuait ailleurs,

chez des tisserands de la ville ou de la campagne.

Le Paris «historique» (celui d'avant les annexions haussmanniennes),

puis le Paris haussmannien lui-même, offre jusqu'à aujourd'hui

des exemples d'insertion massive du travail productif dans le tissu urbain,

sous un habillage non spécifique et dans une «discrétion»

étonnante que le promeneur bouscule aisément, d'un regard ou d'une

intrusion passagère. Du XV11e au XXe siècle, un quartier comme

celui du Marais (3e et 4e arrondissements), comme celui du faubourg Saint-Antoine

(11e et 12e arrondissements), et bien d'autres dans le nord-est parisien se

sont remplis (jusqu'à en déborder sur les plus proches communes

de la banlieue) d'ateliers de tailles diverses, entre travail en chambre, artisanat,

petite industrie et parfois entreprises de taille respectable, cheminée

d'usine à l'appui. Or il est rare que ce «bourrage» industriel

s'affiche clairement côté rue; la matérialisation se borne

le plus souvent à une enseigne peinte ou fabriquée. L'inventaire

s'imposerait de ces panneaux, car aujourd'hui que le reflux de l'industrie dans

Paris est très avancé, les locaux vidés ne parleront plus,

eux qui ont tant résonné du bruit des outils et des conversations

de métier. Comment le travail industriel s'est-il donc aussi longtemps

glissé dans des vêtements qui n'étaient pas les siens ?

D'abord, cas du Marais, en conquérant les hôtels aristocratiques

ou les grosses maisons locatives bourgeoises abandonnés par leurs occupants,

en vertu de la loi de la perpétuelle migration des valeurs à l'intérieur

d'une grandeville capitale. On a partagé les étages, horizontalement

et parfois verticalement, grignoté les cours (parfois même couvertes

d'une verrière). Les nobles façades sur cour ont subi l'outrage

des verrues constituées par des constructions adventices : bois, plâtre,

verre, zinc. Mais plus encore (cas du faubourg Saint-Antoine, entre autres),

en organisant à sa façon les intérieurs des grandes parcelles,

nombreuses dès qu'on quitte le centre de la capitale. Ainsi sont nés

les réseaux internes de circulation, cours, impasses, passages, bordés

de constructions de toutes hauteurs, où ont longtemps cohabité

le travail et la résidence populaire. On y retrouve le Bottin des métiers

parisiens, mais aussi le charme d'une organisation complexe de l'espace, à

laquelle les techniques modernes de l'habitat n'ont pas de peine à ôter

leur insalubrité traditionnelle, ce qui ne leur a pas épargné

pour autant la fureur destructrice des promoteurs et aménageurs.

|

Avant démolition pour opération d'urbanisme dans l'îlot: le porche d'entrée de la "Cité Delaunay", à Paris, donnant accès à un système de passages et abritant des ateliers variés. |

Il est des fantômes qui méritent d'être poursuivis. Cependant la grande actualité du patrimoine industriel et de sa préservation sélective, ce sont les monuments de l'industrie apparus depuis deux à trois siècles. Leur identification pose pourtant des problèmes, au moins dans leurs premières générations. Car avant de s'afficher pour ce qu'il est et que l'observateur n'hésite pas à reconnaître, il fut un temps où le bâtiment industriel apparaissait déguisé.

Dans la période où les Etats ont pris le contrôle de certaines activités de production, ou ont tenu à manifester leur protection à d'autres dont le développement était indispensable à la balance du commerce, il est arrivé en plus d'une occasion que le travail industriel soit magnifié par son établissement dans des locaux de prestige. Mais alors l'amateur de patrimoine industriel se trouve mystifié. Ne découvre-t-il pas en effet que le château, le palais, l'hôtel ont abrité non point la résidence d'un grand seigneur ou d'un prince, mais une fabrique de draps, de soieries ou de matériel de guerre, et que la majesté des lieux est moins destinée à exalter le travail que la puissance du souverain, ou celle de l'entrepreneur quia obtenu du roi un régime privilégié pour sa manufacture ? Ainsi tout un détour intellectuel s'impose pour admettre au rang de patrimoine industriel le bâtiment de la corderie royale de Rochefort, celui de la saline royale d'Arc et Senans due au génie du plus grand architecte

et utopiste de la fin du XVIlIe siècle, Claude?Nicolas Ledoux, ou encore l'hôtel de Sedan connu sous le nom de manufacture du Dijonval, pour ne pas parler de l'ancien pavillon de chasse des princes abbés de Murbach qui accueillit, après son passage entre des mains laïques, la manufacture d'indiennes de Wesserling. A la même époque le roi Ferdinand IV, souverain Bourbon de Naples, édifie à 30 km de sa capitale le château du Belvédère à San Leucio, dont les ailes hébergent la filature et le tissage de la soie, et dominent à flanc de montagne deux rues d'aspect quasi urbain qui sont en réalité deux cités ouvrières. Comment a-t-on pu donner ainsi le change tout en offrant un cadre adéquat à l'activité manufacturière ? Tout simplement parce que les rassemblements de dizaines et parfois de centaines d'ouvriers et d'ouvrières, intentionnellement soumis à un travail surveillé pour assurer la qualité et le rythme d'opérations d'élaboration ou de finition de produits chaut de gamme», s'accommodaient parfaitement de locaux solides et vastes, sans exigences spécifiques d'adaptation de l'enveloppe architecturale à telle ou telle technique. Evoquant à première vue les futures concentrations usinières du XIXe siècle par leurs alignements de travailleurs le long de leurs tables ou devant leurs métiers, ces manufactures en diffèrent totalement par l'absence des machines qui, plus tard, imposeront d'autres règles de construction. La manufacture n'est encore qu'un regroupement d'artisans.

Aux premiers temps de la mécanisation, du reste, la mystification se poursuit. Les «mécaniques» sont encore de faibles dimensions et les entreprises qui se lancent n'en installent pas des centaines d'un seul coup. Contemporaine, en France, de la Révolution et de l'Empire, cette industrialisation commençante se loge volontiers dans ces fleurons du marché des biens nationaux qu'étaient les grands locaux conventuels.

Des activités faiblement mécanisées telles que la transformation du tabac, monopolisée par l'États s'exercent dans de lourds bâtiments à plan régulier, Nantes, Issy-les Moulineaux, Strasbourg, Toulouse, qui s'apparentent bien plus à une architecture «passe partout» de services publics (hôpital, caserne ) qu'à une architecture à fins industrielles. Plus tard, jusqu'au tournant du XXe siècle, la volonté d'ostentation de certains patronats s'accommodera de variations stylistiques dues à des architectes régionaux de talent destinées à «habiller» de grandes usines qu'une mode récente de vocabulaire a rebaptisées " châteaux de l'industrie»: toutes les régions d'industrie textile d'Europe et d'Amérique du Nord en ont peu ou prou fait l'expérience. Mais sans doute s'agit-il désormais moins d'un travestissement que d'une publicité qui s'inscrit dans le paysage.

En dépit des destructions ou des ambiguïtés, le patrimoine industriel dans ses apparences physiques nous reste bel et bien présent, dans son corpus le plus massif, sous la forme des bâtiments et des sites des XIXe et XXe siècles. Au cours de la majeure partie de ces deux cents années, l'industrie a osé se montrer sous ses apparences propres et reconnaissables, fortement diversifiées selon les secteurs. Elle s'est de plus en plus distinguée du simple monument pour élargir son assise spatiale et manifester ses fonctions par l'association, sur des sites conquis au détriment de leur environnement, d'un ensemble de plus en plus complexe d'édifices, parfois non directement liés à la production proprement dite. Sa visibilité s'est brutalement accrue par la constitution de paysages artificiels où l'agglutination des unités, l'imbrication des équipements de service ont fini par altérer les traits originels de la topographie, de l'hydrologie et même de l'atmosphère.

La figure la plus classique, la plus familière, et finalement la plus rassurante de ce nouveau patrimoine bâti de l'industrie, c'est, d'une part, la nouvelle version du moulin et, d'autre part, l'usine textile, filature, tissage, indiennage, flanquée ou non, selon les cas, de sa cheminée, signe de la présence d'un moteur à vapeur, emblème caricatural de l'industrialisation, déversant dans la nature comme sur la toile des peintres ou la gravure des papiers à en tête les flots d'une fumée tour à tour impressionnante ou irrespirable. Les premiers exemples de ces bâtisses à trois étages et plus, de forme allongée mais de dimensions encore modestes, n'excédant pas quelques dizaines de mètres en longueur, répondent à une organisation nouvelle du travail, fondée sur la transmission verticale de l'énergie et sur de nouveaux principes : traitement du grain par gravité, à plusieurs niveaux, dans la mouture; concentration des moyens grâce à des moteurs plus puissants et répartition des tâches sur plusieurs étages, dans le textile.

|

Cour et bâtiments des Massachusetts Mills à Lowell (USA), filature de coton reconvertie en appartements. |

|

L'usine LeBlan à Lille, filature de lin reconvertie en appartements. Comme ci dessus, les fausses tours abritent les escaliers. |

|

Ces monuments de l'industrie d'un type inédit apparaissent au Piémont, à Racconigi, dans la filature de la soie; au Lancashire ou en Haute Alsace dans la filature du coton, dans les dernières décennies du XVIIIe et les premières du XIXe siècle. Mais les survivants sont rares de cette époque héroïque: trop d'incendies, de démolitions pour agrandissements les ont effacés et l'archéologie industrielle ici se fait largement sur descriptions textuelles et sur iconographie; pour la France les usines de Mulhouse et des vallées vosgiennes, entre autres, restent dans notre mémoire par l'entremise des admirables lithographies de Georges Engelmann. Grâce aux progrès de l'hydraulique, ces manufactures restent encore souvent des usines à la campagne, en un temps où beaucoup de travail s'effectue encore au village.

C'est du modèle proposé par cette première génération qu'est issue, sur plus d'un siècle, la grande majorité des locaux abritant les industries de transformation et attestant la présence de l'industrie dans l'espace. Son fonctionnalisme croissant autorise alors son identification immédiate, qu'il s'agisse d'usines textiles, métallurgiques, de construction mécanique ou de bien d'autres. Des dimensions de plus en plus imposantes suivent la croissance de la production et de la taille des entreprises. Les façades se distinguent de celles du reste de l'architecture civile par la répétitivité de leurs ouvertures, par la place de plus en plus étendue qu'occupent celles-ci sur les parois (éclairage oblige), comme dans le gothique tardif des églises. Ici les tours plaquées sur le bâtiment annoncent les exigences de la circulation et de la sécurité pour des centaines de travailleurs; là, cheminées et chaufferies adjacentes désignent la part prise par l'énergie?vapeur. Partout la brique, elle?même industrielle, devient l'uniforme de l'architecture industrielle.

En tant que partie prenante du patrimoine du «cadre bâti», l'architecture de l'industrie atteint vers la fin du XIXe et dans les deux ou trois premières décennies du XXe siècle un stade de maturité quasi théorique à la faveur du perfectionnement de sa rationalité technique, d'une part, et de l'émergence d'une esthétique qui leur appartient en propre d'autre part. Les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, bientôt l'Italie se situent à l'avant-garde de cette évolution, à laquelle l'architecte et l'ingénieur ont étroitement collaboré.

Dans ce nouveau style, le bâtiment industriel consiste essentiellement dans une armature d'acier ou de béton, laissant à la géométrie des baies le champ presque libre, évoluant à la limite vers une sorte de transparence, la brique ne jouant plus qu'un rôle de remplissage. D'autre part, les architectes travaillant pour l'industrie jouent de plus en plus des contrastes entre les volumes «primaires», bien adaptés à leur contenu technologique, contrastes d'où jaillissent des effets de puissance et d'esthétique qui expriment à la fois la modernité et le sens de l'activité industrielle, sans plus rien avoir de commun avec les jongleries scolaires et éclectiques des architectes plaquant une ornementation arbitraire sur l'usine. Avec Albert Kahn, l'architecte attitré d'Henry Ford, avec Peter Behrens et Walter Gropius, architectes de l'industrialisation du Reich allemand, avec Le Corbusier, avec Giacomo Matté-Trucco, l'ingénieur du Lingotto à Turin, l'architecture de l'industrie a conquis un droit à la représentation du patrimoine de l'architecture du XXe siècle qui cependant, ne lui est pas nécessairement reconnu aujourd'hui. Cette révolution dans le domaine de la construction artistique des usines, en rupture complète avec les nostalgies historiques du type «BeauxArts», avait pourtant été parfaitement exprimée dès 1913 dans un article célèbre de Gropius, «Die Entwiecklung moderner Industriebaukunst», publié dans le Jahrbuch des Deutsches Werkbundes.

Ce parcours est loin de résumer à lui seul la complexité des formes sous lesquelles peut se reconnaître aujourd'hui la trace ancienne du travail industriel. Plusieurs secteurs clés de l'industrialisation moderne ont suscité une morphologie architecturale plus étroitement adaptée aux exigences du processus productif, de l'organisation spatiale du travail, de l'outillage technique. De ces exigences relève, par exemple, le choix de construire l'usine «à plat», sur un seul niveau, et non plus en hauteur; de recourir à l'éclairage par le toit d'où la multiplication des couvertures en sheds. Ces mêmes exigences sont même à l'origine d'un recul progressif du travail architectural sur l'usine, d'une évolution vers une «non architecture» dont le second XXe siècle est devenu coutumier: machines et travailleurs ne sont plus abrités désormais que par une sorte d'emballage fonctionnel, transformable, extensible, démontable dont les «zones industrielles» à la limite des villes offrent d'innombrables exemples. Le bâtiment enfin a pu disparaître complètement, l'usine devenant un complexe d'outillages de plein air, inscrivant directement leur graphisme étrange et gigantesque dans l'atmosphère et à l'horizon. Pourtant il existe encore, ou à nouveau, des architectes qui aujourd'hui travaillent à des usines construites, et dans un style souvent pionnier.

L'évolution du patrimoine bâti de la sidérurgie est sur ces différents points particulièrement éclairante. Dès l'origine de l'introduction du procédé indirect de la fabrication du fer, le «haut» fourneau (par opposition au fourneau bas, à ras de terre, de la forge catalane), associé à divers bâtiments affectés à l'élaboration de la fonte en fer, ont recherché par nécessité des sites écartés, ceux sur lesquels se conjuguaient les ressources du minerai de fer, du bois (destiné à la carbonisation) et de l'eau (indispensable pour mettre en route les soufflets et les martinets). La sidérurgie a créé, la première, et d'une façon bien plus spectaculaire que le moulin, le site industriel. Au cœur du site, une architecture étrange, souvent véritable chef d' oeuvre d'appareillage en pierre de taille, une tour haute de plusieurs mètres dont le chargement par le sommet exigeait une rampe d'accès; une architecture, du reste, commune à toutes les industries du feu : fours à chaux, fours des cristalleries... Dans l'entourage du haut fourneau, lieu magique, dans un ordre plus ou moins réfléchi, de grosses granges de style rural abritant les stocks, des halles pour accueillir affinage, forgeage, fendage et laminage; et aussi une maison de maître, et des maisons ouvrières (les ancêtres du genre) pour accueillir et fixer les spécialistes attachés en permanence à la marche du fourneau sous la surveillance immédiate du maître de forge ou du directeur. Un peu plus loin enfin, et comme pour confirmer d'avance le caractère romantique des lieux, un ou plusieurs étangs réservoirs, des bois, des près, une ferme élevant des bêtes de trait ou fournissant la subsistance à la communauté de travail.

Mais depuis les années 1820, le signe de la modernisation industrielle, dans une France anxieuse de rattraper son retard sur l'Angleterre, ce n'est pas seulement la filature, c'est, mieux encore, la «forge à l'anglaise», consommant le charbon de terre pour la fusion du minerai comme pour le chauffage des fours à puddler ou pour fournir de vapeur la machine qui actionne désormais soufflets et marteaux. On peut en retrouver les restes de la Basse Bourgogne au Nivernais et au Berry. L'usine à l'anglaise s'ordonne selon un plan rationnel, adopte une architecture ordonnée et soignée, proprement industrielle, mêlant assises de pierre de taille et briques. Cette matrice connaît à son tour, plus tard dans le siècle, une évolution dramatique. Les halles de travail au Creusot atteignent des dimensions considérables, en hauteur pour accueillir les marteaux pilons, en longueur pour

suivre les alignements de fours ou l'étirement des laminoirs. Dans les grandes implantations des années postérieures à 1880, l'ensemble des ateliers et des dessertes, fluviale, ferroviaire et routière, étend à plusieurs hectares l'emprise au sol. Mais surtout, la technique des hauts fourneaux subit une évolution radicale.

Le fourneau voit sa hauteur multipliée par trois ou quatre. Monument de plusieurs dizaines de mètres à la verticale, doté d'une capacité de coulée qui se mesure en milliers de tonnes, il cesse pour toujours d'être à couvert, et découpe désormais sur l'horizon sa masse métallique d'objet technique et plus que jamais mythique, assisté par tout un environnement, également métallique, de récupérateurs et d'épurateurs de gaz, de tours et de canalisations géantes. L' usine sidérurgique ne retrouve l'architecture qu'avec la halle de construction classique qui héberge les compresseurs destinés à pulser l'air vers les hauts fourneaux, et avec les bâtiments abritant l'administration de la compagnie et d'autres fonctions auxiliaires. Les installations de chargement, qui élèvent les ingrédients de la fusion jusqu'au gueulard, les passerelles, les escaliers, achèvent de quadriller le site à l'aide d'un foisonnement de poutrelles. Enfin, le haut fourneau n'est généralement pas un individu isolé: il se présente plutôt en batteries, jusqu'à la demi-douzaine. Aujourd'hui délaissé sur la plupart des sites européens, ce type de complexe industriel, devenu froid et silencieux, privé d'entretien, donne l'impression de devoir se transformer à court terme en un champ de ruines bonnes à ferrailler, et qu'en attendant des écosystèmes végétaux inattendus sont capables de coloniser. Impression pourtant trompeuse: ces ferrailles sont faites de tôles dont l'épaisseur atteint plusieurs dizaines de millimètres; les parois d'un haut fourneau peuvent défier les siècles. La puissante couleur de rouille qui revêt l'ensemble est pour une bonne part l'effet de dépôts superficiels d'oxydes pulvérulents, dont la présence ne laisse en rien présager l'effondrement. Tel n'est pas le cas, du reste, des constructions légères en poutrelles métalliques et remplissages de briques qui occupent ou occupaient le reste des grands sites métallurgiques.

Un deuxième type de site hérité du siècle passé est constitué par les sièges d'exploitation minière, principalement houillère, que l'extension de la prospection et de l'extraction profonde ont organisés en véritables paysages homogènes, sur des centaines de km. Ainsi des charbonnages de la Ruhr, progressant de la vallée de cette dernière en direction de la plaine de Westphalie de ceux du Nord et du Pas-de-Calais, migrant des rives de l'Escaut vers les collines de l'Artois; ou de ceux du Limbourg belge, brusquement surgis d'une sorte de désert dans les premières années du XXe siècle. La mine ancienne ne pratiquait, à fleur de sol ou à flanc de montagne, que des incisions négligeables. La mine moderne, elle, s'annonce par des tours d'extraction correspondant aux puits d'accès aux couches profondes; leur habillage de maçonnerie donna d'abord l'impression d'un ouvrage fortifié (les fameuses «tours Malakoff»); plus tard le chevalement est apparu à l'air libre, telle la Tour Eiffel, à la fois machine et monument dont la fonctionnalité a modelé l'architecture. Adoptant successivement des géométries variées, et passant de l'acier au béton, il a surtout acquis, au même titre que la cheminée qui fume, un statut emblématique, étant à la communauté minière ce que le clocher de l'église est aux paroissiens: la visée technique de la construction est rejointe ici par la fonction symbolique. On a pu voir encore en 1993, dans la ville de Montceau-les-Mines dont la municipalité prétendait transformer le nom en Montceau-en-Bourgogne, que le cœur des anciens mineurs saignait à voir abattus par surprise deux de ces chevalements, comme si on voulait les arracher de la mémoire locale pour effacer un passé. Le terril, ce paysage artificiel qui se trouve aujourd'hui au centre de tant de controverses, est lui aussi porteur de l'affection des habitants; et même les cités ouvrières, dont les plus modernes méritent du reste de figurer à l'inventaire des réalisations sociales et urbanistiques de qualité. Les bâtiments administratifs et les équipements collectifs achèvent de composer des ensembles forts.

Les voies d'eau terrestres et les réseaux ferroviaires,

servis les unes et les autres par des ouvrages d'art spécifiques, appartiennent

eux aussi au patrimoine de l'âge industriel le plus récent. Certains

pays lui vouent une tendresse particulière. On aurait garde d'oublier

que c'est autour d'eux que se sont déroulés et se déroulent

encore des combats importants pour la sauvegarde du patrimoine de l'industrie:

la gare de Euston à Londres au début des années soixante,

et encore au début des années quatre vingt dix celle de Tour et

Taxis à Bruxelles.