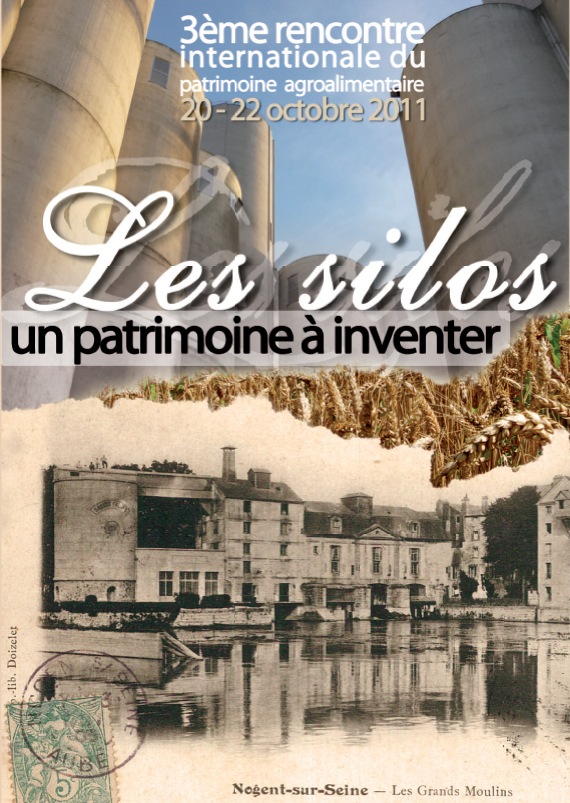

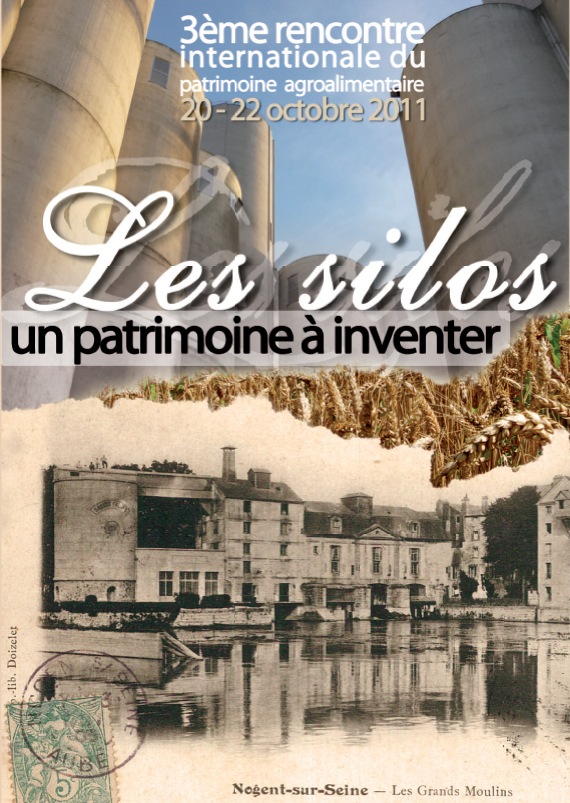

LES SILOS : un patrimoine à inventer

Retrouver des documents relatifs au colloque sur notre site

|

|

|

|

|

Nogent-sur-Seine, 20-22 octobre 2011

3e Rencontre internationale de la section Patrimoine Agroalimentaire de TICCIH

télécharger l'appel à communication

Les silos, qu’ils soient à vocation alimentaire ou non, par leurs silhouettes grandioses, marquent profondément le territoire rural, urbain ou portuaire. Dans les paysages de champs ouverts d’Europe occidentale, ils constituent des monuments-signaux car leur hauteur et le nombre de leurs alvéoles les rendent plus visibles que les repères traditionnels comme les églises. Pourtant, les silos (à grain, et plus largement les édifices de stockage) connaissent une certaine désaffection, de la part des chercheurs comme de la société civile. Voilà résumé un état de la question que déplorait le Préambule du colloque sur les silos à grain organisé en France par le CILAC à Chartres en novembre 1995.

Depuis cette date, des études ponctuelles se sont multipliées, parfois à l’échelle d’une ville, d’une région ou d’un pays, qui, sans aboutir à une synthèse générale susceptible de rendre une image précise, ont mis l’accent sur les dimensions techniques et économiques : évolution des techniques de stockage appliquées au grain mais aussi à d’autres produits, diffusion des connaissances techniques et échanges de technologies, impact des stratégies politiques et alimentaires des gouvernements d’Europe ou d’ailleurs...

Malgré de grandes disparités entre les pays, l’émergence d’un sentiment patrimonial a abouti, ici et là, à une prise d’initiatives vers la préservation, la réhabilitation et la réaffectation de ces édifices. La spectaculaire réhabilitation du silo d’Arenc, à Marseille, en France, en est un exemple. Mais des projets moins ambitieux méritent tout autant l’attention, comme les combats de quelques passionnés pour sauvegarder ce petit patrimoine bâti qui marque tant leur paysage quotidien.

La diversité et la richesse des approches plastiques participent à l’enrichissement de cette icône de l’architecture contemporaine saluée par Gropius puis par Le Corbusier, au point qu’il est tentant d’évoquer une tradition ou un attachement des artistes à ce thème. Après un siècle, il s’agit toujours d’une rencontre, d’une découverte, d’une stupeur. Pourtant, en un siècle, tout a changé. A l’heure d’Internet, des NTIC et de la virtualité, la modernité et la monumentalité ont pris de nouvelles formes et sont entrées dans le quotidien de la quasi totalité des foyers. Le silo n’a donc plus la même portée symbolique mais il continue de captiver peintres, photographes, plasticiens, graphistes, cinéastes, architectes… Or, la vision des artistes apparait souvent en contradiction avec le regard plus hostile et certainement ignorant de nos contemporains. Qu’ils soient ou non proches voisins d’un silo, citadins ou ruraux considèrent cet édifice familier au pire comme source de nuisance, au mieux comme une plaie dans le paysage.

Sentiment patrimonial, émotion, esthétique, hostilité, il s’agit toujours de perception. Il restera à confronter cette perception française avec celles des autres pays.

En 2011, le TICCIH souhaite dresser un bilan d’étape, dans un colloque où la dimension internationale, qui est sa vocation, donnerait de nouvelles perspectives.

Le débat s’articulera autour des axes suivants :

1° Conserver et stocker les aliments : histoire techniques des modes de conservation, progrès et innovations, pratiques et formes.

Cette thématique se limitera à l’étude du stockage des aliments « secs » que sont le grain, le sucre ou le café, sans restrictions géographiques. Les formes de stockage anciennes et archaïques pourront être évoquées ; de même, les phénomènes de perpétuation des pratiques et leurs impacts sur les formes de stockage actuelles pourront être détaillés. Mais on privilégiera la chronologie la plus récente, celle des siècles de l’industrie. A l’époque contemporaine, l’organisation des marchés et les énormes besoins alimentaires des sociétés industrielles poussent à l’introduction de nouvelles formes dont l’ampleur et la diffusion des modèles attestent de la vigueur.

2° Techniques constructives et stratégies économiques ; matériaux, constructeurs et nécessités fonctionnelles, politique publiques et grand commerce.

Techniques, brevets, normes, entreprises, concurrence... Cet axe s’intéresse plus particulièrement aux aspects techniques et mercantiles de la construction des édifices de stockage, à leurs mutations dans le temps en fonction de l’évolution des contextes économiques, techniques et sociaux. On peut également y aborder l’impact de la collectivité/de l’Etat/du commanditaire sur ces choix, mais aussi l’impact des silos sur le développement urbain ou portuaire. Ce dernier point est indissociable des grandes stratégies politiques et économiques, et de leur impact sur la création des réseaux de collecte/stockage (ou centre de production).

3° Esthétique, style et image : l’approche esthétique des architectes et des artistes.

Le silo, par ses fonctions et sa monumentalité, induit une réflexion architecturale spécifique. Il s’agira ici d’analyser l’approche plastique des architectes, leur manière d’aborder le programme architectural et de s’en emparer. La richesses des solutions apportées aux contraintes techniques et formelles et la récupération doctrinale du silo par les théoriciens seront éclairées, et replacées dans les grands courants architecturaux. Les silos constituent aussi une source d’inspiration pour les artistes peintres, plasticiens, auteurs de bandée dessinée, romanciers, cinéastes... les silos ont une dimension culturelle qui se traduit par leur appropriation dans le champ des Arts ; leur place pourra être analysée dans une dimension historique ou symbolique, au travers de l’œuvre d’un artiste ou d’un courant artistique…

4° Risque industriel, perception et patrimoine : de l’acte fondateur à la protection, la réaffectation et la conservation des silos historiques

Depuis l'explosion du silo de Blaye, en 1997, les silos sont des installations industrielles classées à risques. Comment cette catastrophe a-t-elle modifié, ou non, la perception du silo comme sources de "nuisances", avant et après cette catastrophe ? En quoi la perception du risque a-t-elle un impact sur l’édifice au moment de sa création ? La gestion des risques est importante à évoquer, avec les procédures ad hoc du type enquêtes d'utilité publique etc. qui renseignent l'historien sur l'insertion des silos dans le tissu d'une agglomération. L’intégration des silos dans les PPRI (Plans de Prévention des Risques Industriels) induit des conséquences sur le PLU (plan local d'urbanisme) et sur la circulation automobile interdite aux abords, par exemple ; faut-il alors intégrer les silos dans le périmètre d'une AVAP (ex-ZPPAUP)? La multiplication des contraintes, pour les industriels, induit aussi des sources de litiges pour la collectivité, et un éventuel rejet des enjeux patrimoniaux. Par quels mécanismes émerge un sentiment patrimonial qui aboutit à la préservation de l’édifice ? Au contraire, quels manques ou quels phénomènes accélèrent son déclin et précipitent sa destruction ? Les contributeurs sont invités à souligner les intérêts et enjeux opposés, le regard de chaque époque sur l’objet : des commanditaires aux contemporains, l’impact des initiatives locales ou des approches artistiques... Un regard croisé, avec des expériences nationales, est vivement attendu.

Ce colloque est organisé dans le cadre des activités de la section agroalimentaire de TICCIH, l’association internationale de patrimoine industriel. Troisième manifestation de cette section depuis sa création en 2007, il est mis en œuvre par l’APIC (Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne) avec le soutien du CILAC et la collaboration du CRDP de Reims et de son réseau.

La municipalité de Nogent-sur-Seine (Aube) accueillera les travaux du colloque. Historiquement ancré dans le négoce du blé et de l'orge depuis le 18e siècle, ce territoire fonde encore aujourd’hui son développement économique et urbain sur cette activité ; l’inauguration, en 2010, de la plus grande malterie d’Europe par le Groupe Soufflet, implanté à Nogent depuis 1900, montre que cette grande tendance non seulement perdure, mais s'amplifie dans le contexte de la globalisation.

C’est pourquoi cette rencontre se veut résolument pluridisciplinaire : les interventions des historiens économistes, et des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi des industriels, des architectes, des plasticiens, sont souhaitées.

Les travaux du colloque se dérouleront les 20-22 octobre 2011 dans les locaux du Théâtre municipal de Nogent-sur-Seine, construit au XIXe siècle, et mis à disposition par la municipalité. Les résumés des interventions, accompagnés d’une courte biographie avec bibliographie, seront envoyés, avant le Ier juin 2011, au secrétariat du colloque à l’adresse suivante : picot.francoise@yahoo.com. Après avis du comité scientifique, le programme des journées sera dressé et amplement communiqué. Les textes retenus feront l’objet d’une publication dans les actes du colloque. Les frais de transports et d’hébergement des communicants seront pris en charge dans les limites du budget alloué pour cette manifestation.